散 歩 道

可部の神社

![]()

幕藩権力によって政治的に従属されていた仏教・神道などの諸宗教は、明治新政府の成立とともに大きな変動に見舞われました。江戸時代には、神道よりも仏教が権力によって保護されていましたが、天皇制国家を目指す新政府は、神道を保護・利用して国民の精神構造を統一していく方法をとりました。

新政府による神道国強化政策のうち最も重要な意義を持つものに社格制度があります。明治4年(1871年)神宮・官幣社・国幣社・府県社・郷社・村社・無格社の七段階の社格を定め、これ以降明治期を通じて数次にわたる神社の統廃合と併せて全国の神社が格付けされ、中央集権的に組織されました。

「敬神愛国」戦争と結びついて学校教育のスローガンとなりましたが、敗戦とともに安芸真宗門徒の地域でありながら民衆の信仰心というものが多様な側面を持ち続け、たやすく変化することなく現在に至っています。

八 幡 宮

両延神社 (白石八幡宮)

|

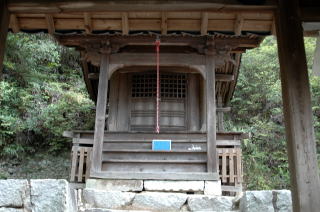

八幡宮は白石山にあるので白石八幡宮と呼ばれ、 武田氏が宇佐八幡宮より勧請以来同氏の保護をう け、元は下四日i市村にあったが1252年武田信時が この地に移したと伝えられています。 祭神は三女神、仲哀天皇、応神天皇、神功皇后が 祭られ、可部近郊(旧12ヶ村)の氏子達によって支 えられてきました。 現在は、両延神社(西宮)として初詣の参拝者で賑 わっています。 |

| 庚申神社 申神社 | |

|

旧水落村(可部、城)の庚申神社は、申神社とも呼 ばれ、六手青面金剛及び、いわ猿、み猿、きか猿、 が祭られ、金剛は、法を守る強い、強い明王で現世 に福をもたらす「福の神」です。 水落備後直綱(三入地頭 熊谷一族)が熊谷氏本 拠に使へ、高松城に対する、西の支城として天文 2年(1523年)横川合戦において高松城、熊谷信直 (12代)を攻めた武田光和を滅ぼし、熊谷氏を勝利に 導く。 |

友広神社 厳島神社 (明神社)

|

|

| 標高25メートルの大銀杏の樹は、太田川と根の谷 川に挟まれたこの地で数々の災害に見舞われまし たが、流失されることもなく神社を守ってきました。 県文化財として保護 |

可部の船航路の基点で、船旅の安全と舟交通の 守護神として、町商人の繁栄と、繁盛を守って来 います。 |

|

|

|

| 荒下 | 上市 | 森の下 |

|

|

|

| 光善坊 | 川原 | 中島 |

|

|

|

| 憲安 | 東原 | 寺山 |

胡神社・稲荷神社

可部の町にある胡神社・稲荷神社は、町の商人や手工業と結びつき、農耕の神として、また商業神として商売繁盛の神として信仰され祭られてきました。

|

|

|

| 二丁目 胡神社 | 船山 稲荷大明神 | 寺山 稲荷神社 |

|

|

|

| 下の浜 胡神社 | 上市 稲荷神社 | 水主町 稲荷神社 |

菩薩観音堂

菩提所観音寺

|

熊谷氏の一族菩提所観音寺は過って大内義隆が 宿泊したこともある大寺でしたが、天正19年(1951年)熊谷氏が広島城に移ってからは次第に寂れていく。 熊谷氏の定紋を刻んだ古い須弥壇を安置した小さな観音堂に当時の面影を僅かにとどめている。 観音堂南側には40基の墓所があり、1600年熊谷氏の主流が毛利氏に従って萩に移ってからも、度々家臣を参拝させたと言われています。 |

| 観音堂曼陀羅寺 | |

|

元は曼陀羅寺で、1351年に上原将監の夢想によって開基した迎接院が起こりで、のち高松城城主熊谷直家ガ甲州から十一面観音を守り本尊として将来し堂を建立し末寺も十二坊あったと伝えられています。しかし、熊谷氏が毛利氏に従って長州に移った後は無僧寺となり十二坊も改宗あるいは荒廃し、観音堂も本堂のみが残り村民が現代に維持しています。 |

可部に残る、観音堂の多くは大きな自然の岩に、月の模様のようなものが刻まれ、本尊として祭られていますが、これは梵字でキリークと読み、阿弥陀如来を意味します。また大きな岩は、自然の災害に耐えるためでしょうか?

|

|

|

| 耳観音 | 地蔵菩薩観音 | 寺山ごめん観音 |

|

|

|

| 中屋観音堂 | 梵字 キリーク | 観音祭り |

観世音は衆生を救い、薬師は病気を癒し、地蔵は賽の河原で救ってもらえるものと信じて、江戸時代、寺院が転退して行く中で、本尊を佛寺に納め農民が維持してきたのも、民衆の現世利益的な願望が強かったことを物語っています。

| 河戸の杉薬師 四日市 | |

|

この地が平野であったとき、一本の大木があった。あるとき一夜にしてこの木が失せたので、近くの村民が行って見ると、大木が数々の仏像となり、杉の切り口には杉の枝が一本差してあった。人々は驚いてこの像を携えて四方の名士高僧を尋ねたところ、この像は薬師如来で、脇士は観音・勢至ほかは十二神で行基の作と教えられてた。村民はここに堂を建立し諸人の尊宗を集めたと伝えられている。 |

|

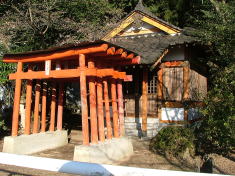

可愛神社 (えのじんじゃ) 帆待川に沿う水主町は、太田川水運業に従事する船頭たちが幹を並べていました。明治33年帆待川を舟湊である舟入堀まで伸ばし、水量を調整した中国太郎が可愛川の水神を祀り、水主町が氏子となり水運の神様として建立されました。鳥居は、厳島神社と同型様式で、門札には厳島神社の神主の直筆がかかり、平成6年に改修を終えています。 |