![]()

散 歩 道

可部 近世から近代に

![]()

城下町可部

可部は、戦国時代、高松城に本拠を置く熊谷氏の支配下で形成された町屋が発展したもので、1602年福島正則の時代は、「可部屋敷」、1638年浅野氏の時代に「可部町」と記録を残していることから、だいたい慶長、寛永の時代に成立したものと考えられています。

可部は、広島城下町から北へ16キロメートル出雲、石見往還の分岐点に位置し、山県郡加計村(加計町)に発する太田川水運と、高田郡長田村(三田)を発する三篠川水運の合流点に当たっていたから、雲石、芸備から人足や馬車で送られてくる荷物が、ここで舟に積み替て広島に送る城下町広島の内港としての機能を果たしていました。

立地条件は幕藩政治の成立から、領国経済の成立に伴い、物資の流通上欠かせない街として位置づけられていましたが、広島藩における条件上、公認の町は城下町広島、尾道、宮島の三ヶ所のみでした。これらの町には町奉行が置かれ大年寄り、町年寄り、組頭と町役人の組織が整備されていました。実質的に町場としての機能を持った海田市、廿日市、竹原、御手洗、三ノ瀬、可部などの城下町、港町、宿場町、在町は町年寄りの設置だけが認められる暗黙裏の町でした。

|

|

|

| 折り目 | 1丁目付近 | 上市付近 |

|

|

|

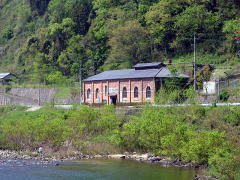

| 元発電所 | 太田川 | 根の谷川 |

町場の形成

可部町は中世、蔵敷地の系譜を持つが、近世初頭の検地によって屋敷の密集した地域に限って町場の四肢が決定されました。その範囲は南北に伸びる一筋の道路を挟んで、東西に五十間、南北に八丁十六間、つまり現在の五丁目(下の浜)から上市境までの町並みです。

この町並みも、1715年頃には各町屋の屋根は茅葺きでしたが、数回にわたり大火に見舞われ1739年消失家屋129軒、1745年4月268軒が消失するなど町の大半が罹災しています。その後屋根を瓦葺に吹き替え家と家の間に防火のうだつ壁、家の造りを土蔵つくりにするとか、夜回り班を組織し町の各要所一箇所に水池を添えるなど防火、盗難などの治安対策なども整備され、18世紀後半可部町の基盤はこの期に出来上がりました。

|

|

|

| 家紋のあるうだつ | 袖うだつ | 「大」文字 |

大文字

1745年の(享保5年)の大火で、可部は街の市街地の大半を消失した。その後木原屋の新屋は京都に行き、火の神「愛宕山神社」の分霊を受け、高松山山頂付近に愛宕山神社(高松神社権現)を建立した。京都の「大文字」に習って神社の下の、松から松に108の提灯をつけローソクに点火して「大」の字の献灯を始めた。現在も昔鋳物工場のあった東裏地区の人たちを主体として祭礼が伝えられています。

この歴史の編集の資料として「可部町史」を参考とさせていただきました。