太田川遡行 (上)

太田川遡行 (上)広島市を流れる太田川

太田川遡行 (上)

太田川遡行 (上)

広島市を流れる太田川

![]()

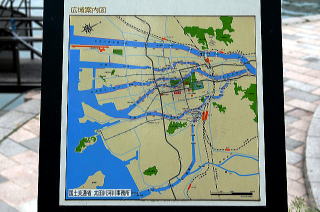

水源を中国山地の最高峰の芸北冠山(1339m)に発し、北広島町(芸北町)安芸太田町(戸河内町、筒賀町、加計町)広島市(佐伯区、安佐北区、安佐南区、東区、西区中区)と周辺の支流を集めながら103Kと広島県西部を流れ、東区で6本の川に分流し広島市街地デルタを形成し「水の都」として市民に親しまれながら広島湾に注いでいます。

太田川と呼ばれるようになったのは、浅野藩の時代(1619年)と言われています。上流の戸河内、筒賀、加計地方では太田郷と呼ばれ、下流の、可部、祇園、三篠周辺では佐東川と呼ばれていましたが、太田川の海運によって運ばれる北部一帯の物資、三篠川からの年貢米、芸北の鉄、木炭などの舟輸送が盛んになるにつれて全川の統一を計り、大田川と呼ばれるようになったと言われています。

太田川の周辺には160万人の人々が集い、太田川の豊かな恵みを利用して太田川と共に生活しています。山、山林を守り、電気を産み、魚を育て、田畑を潤し、生活用水、工業用水と生活の基盤を作りながら、観光に、レジャーにと生活、文化と深く結びついています。

|

|

| 7本の川によって形成された水の都広島市も、現在は太田川放水路と5本の川によって形成される | 源流から102Kこの地江波沖で、本川、元安川は広島湾に注ぐ |

|

|

| 中国山地の豊富な養分を含んだ太田川の水は、広島湾の魚、貝類の栄養源となる | 相生橋は、全国でも珍しいT字形で、本流の本川と元安川に分流する |

|

|

| 広島市西区楠木橋周辺で左に猿侯川と分流し、橋の下流では、天満川と分流し6本の川となる | 長寿園に架かる工兵橋は、過去陸軍の東練兵場に通う工兵によって架けられた人のみ渡れる吊橋 |

|

|

| 牛田橋は、市内の中心部に荒れて流れる水量を放水路に放水し水の流れを調整しています。 | 安芸大橋、東区と安佐南区を結ぶ橋で、下流にはゴルフコースのOUT,INを連絡する渡し舟が浮かぶ |

|

|

| 両側の河川敷には広大な市民のゴルフコースが広がり市民の憩いの場となっています | 上流には、老人が楽しむスポーツ・グランドゴルフのコースがあり、健康の泉となっています |

|

|

| 安佐大橋と山陽自動車道が架かる河川敷は広く、青少年の野球のグランドとして開放されています | 高瀬橋は、高瀬堰との共用で生活用水、工業用水利水と洪水の調整に重要な役目を持っています |

|

|

| 安佐大橋から下流は、水量も多く、川幅も広く鮎釣りも川舟が活躍しています | 太田川橋上流になると瀬が多くなり、6月1日のアユ釣り解禁後は太公望が流れの中で釣り三昧 |

|

|

| 高瀬ダムでせき止められて水は、広島市、呉市、内海の島々に安定した生活用水を供給しています | 根の谷川、三篠川の支流を集めて、豊かな水量となって市内に流れていきます |

|

|

| 支流古川のせせらぎ公園では、多くの水鳥が遊び市民の憩いの場となっています | 支流、根の谷川では、川蟹漁などの川魚と生活する川漁師の姿を見かけます |

|

|

| 太田川橋とJR可部線の鉄橋を渡ると安佐北区、遥かに霞む山並みの中に根の谷川の水源冠山 | 可部は広島藩への重要な舟交通路として栄え、下る舟、上る舟がこの場に集まり賑わっていました |

|

|

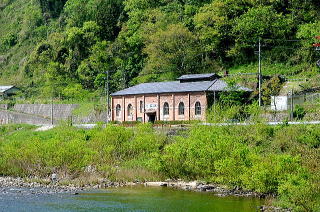

| 本格的な水力発電所として亀山発電所、明治45年完成、現在は漁業組合の建物として利用 | 柳瀬橋、水清く町民のキャンプ場でしたが、下水道が完備し再び水遊びの場所として甦りつつあります |

|

|

| 飯室橋、鈴張川との合流点、06年の豪雨では犠牲者2名を出す洪水として氾濫した | 布大橋、多くの瀞場を造りゆったりと流れら川もこのあたりからは急流の瀬も多くなってくる |

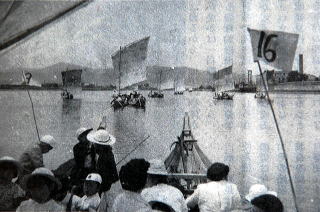

| 昭和の始め頃までは、、多くの川舟が太田川上り下りしていました。川舟には舟の中ほどに生簀のある漁師船、コエ舟、荷物を運ぶワラキ舟、お客を運ぶトウカイ舟などさまざまな種類がありました。明け方頃には上流山県郡からは、5連も6連もの長いいかだが下り、夕刻になると、広島から海風にのって、真っ白い帆を掛けた川舟が上ってくる風情は情緒ある太田川の一枚の絵でした。 | |

|

|

| 太田川沿岸の小学校では、川舟を利用しての汐干が盛んでした。吉島沖を上る帆掛舟 | 広島のハイカラさんは、可部の料理屋で鮎を食べ、帰りは舟下りと豪勢な遊びです |

舟。