散 歩 道

可部 中世から近世に

![]()

|

|

| 伊勢ケ坪菩提所観音堂跡 城壁 | 伊勢ケ坪城菩提所跡 熊谷氏住居跡 |

|

|

| 元直の腕を洗った井戸跡 | 伊勢ケ坪城 後熊谷氏菩提所観音寺跡 |

可部庄の成立

11世紀中期、都で繁栄していた藤原氏に衰退の兆しが見え始めた頃、地方においては、新しい時代を開く主体として、在地領主層が広範囲に成長し、律令制以来の支配階級として存続してきます。王朝貴族や中央寺社は新たな対応に追われてきます。この段階で地領主層は旧来の王朝国家を変質させつつもその中に構造的に取り込まれる事になり、支配階級の一翼をになうことになりますが、この段階での在地領主は自分達の力だけでは独自の社会は構築しえづ、王朝権力に依存することにより、社会的立場を維持することが出来たのであり、自己を安定するにはなお200年の歳月を必要とした。

可部庄の存在は、1112年後白川法皇と鳥羽院が高野山に参拝した際、鳥羽院より高野山に可部庄用途108石を寄進したことから、この荘園が11世紀後半から12世紀前半にかけて院領主園として形成され、年貢は高野山に、雑公事は八条院へ勤任する荘園であったことが推測されます。荘園領主が高野山であったにふさわしく、この時期福王寺が建立され永く可部の宗教界に君臨してきました。

![]()

熊谷氏の定着

熊谷氏が三入庄地頭職に補任されたのは、1221年9月のこと、熊谷氏は武蔵野国熊谷郷に本領があり、本拠を伊勢ケ坪に置き幕府の権力を背景にその武力を誇示し、次第に荘園の支配を圧迫し始める。熊谷直国の三入庄入部の経過は、直国の先代直実は平治の乱で源義朝に従って以来、源頼朝の石橋山挙兵、義経の宇治川合戦、一の谷合戦に参加して家倉御家人としてゆるぎない地位を築いた。その子直家は奥羽州合戦に巧があった。直家の子直国は承久の乱のとき瀬田において討死、その巧によって直国の子直時が三入り庄地頭職を承りこの地に入ったと伝えられえいます。

![]()

熊谷氏と武田氏

金山城の築城は、鎌倉末期宗野時代と伝えられている。武田氏は甲斐に本拠があって、安芸の守護の任務は主として代官を派遣して行なっていたが、最初の蒙古到来のあった1274年11月幕府は武田五郎次郎に対し安芸に下向し、国中地頭御家人や本所一円の住民を率いて外敵防戦の準備をするように命じており,武田氏はこのような状況の中、1275年から1276年にかけて金山城の築城を始めている。

武田山にはいまも、馬返し、御門、千畳式、観音堂跡、上高間、下高間、馬場が山麗から山頂まで残り各所に谷垣があり往時を忍ばせています。

武田氏と熊谷氏は共に関東御家人の出であり、隣接する地に土着しながら、三百余年間さまざまな関係を生み出しながら太田川流域の政治をリードしていった。両氏の会見の初見は、1231年で、幕府は三入庄への守護入部することを停止し、同庄内に犯過人の出た場合は地頭がこれを追捕して守護側に身柄を引き渡すことを定めたとされています。

またその直後、幕府は熊谷直時からの訴状に応じて、武田信光に神人が三入庄に乱入するのを停止せしめると同時に、三入庄に関する守護、武田氏との追捕権、険断権の所在を明確にし、武田は本来の守護として庄外から三入庄への治安を乱する者への侵入防止の励行を命じています。

熊谷氏は武田氏の配下としてその地位を保持してきましたが天文2年(1533年)には武田氏から離反して毛利氏に服属しています。このことは、山陰の尼子・山陽の大内の二大勢力の係争の狭間にあった毛利氏の動向にかかわっています。尼子の配下にある武田氏は熊谷氏を4年間に渡り攻撃し武田への参人を誘うが熊谷は態度を明らかにしなかった。この時期、熊谷信直の妹は兄信直が,近い日に武田に離反することを感じ、武田のもとを離れ三須房清に嫁いだことにも起因していると考えられる。武田の配下から離反する決意を固めたものとして、毛利元就の第二子元春は、熊谷信直の娘と婚姻し親戚関係となっている。やがて大朝新庄の吉川家を継ぎ熊谷家との関係を緊密にし毛利元就を支える重臣となっている。

1533年8月、武田光和は、香川・己斐・山県・飯田・粟屋・小河内2万の勢力を持って高松城の攻撃に兵を向けた。武田は軍を二手に分け東を伴五郎を大将として高松城の大手横川に、一手はは光和を自ら大将として搦め手へ向かった。熊谷は、横川大手は水落備後で背後を固め、搦め手は、大田川を渡らずに攻撃できる武田の五大武将の一人牛頭城の小河内が先陣を切って進入してくることを予想し、熊谷直信の率いる兵力によって小河内の勇、左京亮・左京修理ら七人の武士を滅ぼした、この結果大田川周辺の野武士は銀山城に敗走、一方、横川では山県方三百余人の武士も本陣の敗走を知り根の谷川に引くが、そこで待っていた水落の率いる数十人の武士によって滅ばされる。これが後に伝えられた横川合戦である。

![]()

毛利氏と熊谷氏

毛利氏は鎌倉幕府の重臣大江広元の第四子秀光で、元相模の国毛利庄にいたが、承久の乱の恩賞として吉田庄地頭職を得る。その後、本拠毛利庄地頭職を失ったので、南北朝時代に総領も吉田に移住してきた。

総領家は吉田に城を置き武田氏に従うこともなく独自の権力を築いた。熊谷氏は武田氏の配下としてその地位を保持してきたが1535年頃には武田氏と懐を別れて毛利氏に服従した。熊谷氏が武田氏と離反して毛利に服従したのは、尼子、大内の二大勢力の系争地となった感があり、安芸の国中部地域における毛利氏の同行に携わる点が多い。

武田元繁は、永正14年(1517年)三入庄高松城主・熊谷元直、己斐城主・己斐宗端、八木城主・香川行景ら国人衆をまとめた5千余騎をもって芸北を目指した。武田軍が諸城を攻略しやがて有田城の攻撃にかかった。当時の有田城主は小田埜部忠武で、吉川氏の支配下にあった。毛利氏の勢力は福原広俊・桂元澄・井上元兼・坂広秀が率いる兵や、元就の多冶比、相合元綱の手兵をあわせて七百人これに吉川兵を足しても精々一千騎たらず、五千騎の武田軍と戦うには悲壮な出撃だった。元就は大江の血を継ぐ知将と云われる、自ら陣頭に立って、熊谷五百騎を討ち取り、井上資忠の百騎が又打川にて元繁の首を討ち取る。大将を失った武田軍は総崩れし、武将の多くは元繁を追ってて自害して有田合戦は終局する。これが後々まで語られる元就の初陣「西の桶狭間」と言われる有田合戦である。熊谷元直の墓は伊勢ヶ坪観音寺跡に一族の墓標とともに葬られている。

この後、吉川家に養子に入った次男元春に熊谷信直の娘が嫁ぐ。吉川家で尼子側に従属する興経の粗暴な言動は家臣たちの多くが反感を抱き、元就は興経の誅伐を熊谷信直に命じる。興経の墓所はJR芸備線上深川駅の北方20米の住宅地の一角にある。

山陰の尼子、山陽の大内の二大勢力の系争は、西条・鏡山城を攻撃せんとした尼子、吉川、武田と大内の南北同盟路線の真っ只中にある毛利氏は、尼子の指令に従い鏡山城に入るが、尼子氏の安芸席捲のを動きに対し、大内は陶興房を派遣して、金山城を攻撃し、両陣営が決戦を交えることになるが、大内氏は毛利の夜襲に苦しめられ後退する。が、これ以降遠からない時期に毛利氏は、大内氏の幕下に属した。毛利元就が率先して尼子氏から大内氏に現形し、元就の斡旋に依って、安芸の国衆の多くが大内方となった。

天文9年(1540年)の郡山合戦、山陰に勢力を持つ月山富田城の、尼子しが三万の勢力を率いて郡山城の北4キロの風越山に着陣、尼子軍は郡山正面の青光井に本陣を移し戦いが始まる。大内軍が熊谷の支援を受け、背後から尼子の本陣を反撃し尼子義勝は仇死にし、詮久はかろうじて富田城に敗走し大内は宿敵尼子を滅ぼす。この戦いに際に、熊谷信直に武田方から過分の知行を得ることを条件として度々参陣の誘いが会った、しかし熊谷氏はわき目もふらづ毛利氏に節を立てた。

尼子軍を撃破した働きにより大内義隆氏より、毛利元就に可部、飯室、鈴張を始めとする4箇所、千三百七十貫を恩賞として与えられるが、毛利元就は熊谷の献身的な働きを高く評価し熊谷が、かねてより欲していた可部を与えることを大内義隆に伝え承知を得ていましたが、この事実は全て武田氏には秘密にされていました。熊谷信直が可部の領地を全うするには可部領主の中山佐渡祐成を撃たなければならなかった。熊谷は、寺山の熊谷屋敷の増築祝いの宴に中山佐渡の守他数名を招き、酒宴のさなか中山を滅ぼし、可部を高松城の城下町として一層の守備を固める。

大内、毛利連合軍は尼子を敗走させた余勢をかって、武田氏の銀山城の攻略にむかった。一方、尼子氏の郡山攻略に呼応して廿日市桜尾城に留まり大内氏に反旗をひる返した友田興藤も天文10年(1543年)神領衆に見限られて滅亡した。武田光和死亡後、親類や家臣が城を堅守するも、大内氏との間に和談が成立し、銀山城は陥落した。没落後も伴五郎が余命を保つが、その陰謀が明らかとなり、毛利元就が伴五郎を討伐し銀山城に入る。

七十 |

|

|

| 長州萩城跡 | 毛利輝元 | 萩 毛利家 |

以降、毛利氏の勢力は大内氏も攻略し、毛利輝元は戦国時代の西の武将として中国地方を支配し歴史に名を残すが、関が原の戦いで東の将軍徳川に破れ、広島城を福島藩に引渡し、熊谷氏を伴い長州萩の萩城の城主となる。

舟交通の利権

源頼綱は、可部源三郎とも称して可部庄に本拠を置き太田川、三篠川の流通経済や金融にも関係した個人的な商人でもあった。可部庄は四日市・河戸を津とした川舟の根拠地で、瀬戸内海と奥地を結ぶ要衝であったが、太田川は急流もあり、たびたびの洪水による被害を受け危険な場所でもあったことから、太田川の分流帆待川を経て根の谷川に合流して、南村(寺山)の前を流れて水量豊かで、交易舟の運航に適した水路を構築した。帆待川の湊の舟山城主中山佐渡守が通舟を監視し川手と称する税金を徴収していた。

中島、中屋は香川氏が補任された八木領であったが、小松原(桐原の一部と南村を分ける際に小松原は新庄本家分として残された)が熊谷領であったため、根の谷川の権利は熊谷領にあった。初代直時は、根の谷川の水利権を獲得し、帆待川の水利権を手にするために舟山城を滅ぼし、南村舟ヶ谷に熊谷屋敷を設置し、川舟関係者、漁業の関係者を管理した。後に港を南村(上原・可部3・4・5丁目)に移し、舟入堀を造り、明神社を勧請し、太田川、三篠川、根の谷川の川舟の運航管理に当たった。中国地方を統一した毛利輝元を秀吉が大阪城に招待したとき、吉田から上根超えに下ったとき信直が茶屋を新築して接待し草津まで川舟で送ったのもここである。舟山城跡も寺山屋敷跡も、今は稲荷神社として残り町民の商売繁盛の神として信仰されている。

![]()

可部周辺の山城

熊谷氏と三入庄

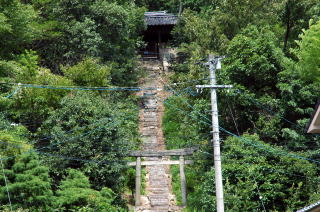

承久の変(1221年)で勝利を治めた鎌倉幕府は、戦功のあった武将達を西国の守護、地頭に任じた。武蔵野国熊谷郷(埼玉県熊谷市)の熊谷氏は、安芸の国三入庄の地頭に任じられると、間もなくこの地に移り、伊勢ヶ坪に城を築いた。

その後室町期に入ってから戦略的に選りすぐれた高松山に本拠を進め麓に屋敷を構えた。またこの屋敷と根の谷川を挟んで向かい合う位置に、一族の菩提所、法王山観音寺を営んだ。

熊谷氏一族の菩提所観音寺は過って大内義隆が宿泊したこともsる大寺であったが、天正19年(1591年)熊谷氏が広島城下に移ってからはさびれ、今では巨石で築いた100Mに及ぶ石垣と熊谷氏の定紋(徳矢)を刻んだ古い須弥壇を安置した小さな観音堂に当時の面影を僅かにとどめています。

慶長5年(1600年)熊谷氏の主流が毛利氏に従って萩に移ってからも度々家臣を墓参させたと言われ、また境内の井戸は、有田合戦で討死した熊谷直元の腕を彼の妻が洗い清めたと言う古い伝えがある。

|

|

|

| 伊勢ヶ坪菩提寺 石垣 | 定紋 (徳矢) | 五輪塔 |

|

|

|

| 伊勢ヶ坪城跡 二の丸 | 本丸より可部を | 西門跡 |

比高30Mばかりの小高い山の上に伊勢ケ坪城を築いた。この城の東側は山と連なり空堀で断ち切り一応独立した山城の性格を持っている。また東側の山頂を切堀して本丸とし、更に西に向って四つの曲輪を配していたことが、今日の遺構から判断できます。

三入庄で地歩を固めた熊谷氏はその勢力の拡大を図って戦力的に優れた高松山にその本拠を移すが、その時期は室町時代に入ってのこと、なお、高松山遷城後の伊勢ヶ坪城はしばらくの間は、隠居所として利用されていました。

|

|

| 伊勢ケ坪城 登り口 | 本丸跡 |

|

|

| 高松城 熊谷城主 高松山 | 高松城 登山口 |

|

|

| 船山城 中山佐渡祐成 | 寺山別館出城 |

|

|

| 神宮寺山城 古賀源六 | 茶臼山 |

|

|

| 庚申支城 備後直綱 | 申宮山 |

熊谷氏の属城は、可部周辺にも多く残っています。下町屋に観音寺山、宇爾能上、雨乞山、山根、王子、桐原の新城山は桐原備前、水落の申宮は備後直綱の居城でいずれも熊谷氏の一族であります。

大毛寺の船山城は、熊谷信直が可部領主であるために殺された中山佐渡祐成の居城であった。行貞城は行貞内蔵助、今井田柳瀬の神宮寺山城は古賀源六、勝木の尾首城、久保城には松浦甚五左衛門、寺山に高松城寺山出城など存在していたが、いずれも徳川幕府の一国一城の令により崩壊し、現在は観音さん、稲荷神社、地蔵尊として残っているだけです。

![]()

熊谷氏の遺跡 高松城跡

可部町の背後に、非常に展望の良い地形的にも険しい標高339メートルの高松山があります。この山の山頂一帯に可部の街を見下ろすように築かれているのが高松城です。

伊勢ヶ坪に本拠を置いていた熊谷氏は戦力の拡大を図り、戦力的にも優れたこの地に本拠を移し、もともとあった山城を大規模に改築して入城しています。その時期は室町時代と言われていますが熊谷氏の力が充実した戦国時代初期とする説が有力です。

しかし、天正19年(1591年)毛利元就に従って広島城に至るまで此処が熊谷氏の本拠となりましたが、徳川時代の一国一城の令により廃城となります。

城郭は、山頂近くに「本丸」「二の丸」「三の丸」「明堂寺」「馬場跡」「与助の丸」などと呼ばれる、規模の大きな郭が配置されており東西・南の尾根には階段状の数多くの郭が残されています。

高松山 |

山城跡登山口 |

高松城三の丸跡 |

明堂寺(高松神社) |

高松城二の丸跡 |

高松城本丸跡 |

与助の丸跡 |

可部市街地 |

三入・大林 |

馬場井戸跡 |

|

|

| 毛利元就 | 青光井山 |